Hay dos recompensas que nos aguardan, el cielo y el reconocimiento de una dama. (Wolfram von Eschenbach)

Lejos de ser el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo —como incomprensiblemente se ha sostenido en alguna ocasión—, convertirse en un caballero andante no solo nos abrirá a una vida repleta de pendencias, batallas, desafíos, requiebros, tormentas y disparates imposibles, todo lo cual suena muy prometedor, sino que además nos volverá i-rre-sis-ti-bles ante el sexo femenino. En estos tiempos en los que están de moda la pomposamente llamada «seducción científica», los manuales y cursillos para ligar, las aplicaciones móviles y webs de contacto presuntamente infalibles… ya va siendo hora de volver a la tradición. Si hace ocho siglos funcionaba, ¿por qué ahora iba a ser distinto? Eso es lo que me propongo en las siguientes líneas, y si al terminar no he logrado que el lector se lance a algún descampado con una cazuela en la cabeza y escoba en ristre a la manera de lanza para retar a quien se cruce, entonces habré fracasado en mi propósito. Pero, según atribuyen precisamente a cierto honorable caballero, «la derrota es botín de las almas bien nacidas», así que me quedaré también satisfecho.

La literatura y el cine han asentado firmemente en nuestro imaginario cómo era un caballero medieval, nos resulta un cliché cultural perfectamente distinguible y, sin embargo, no hay una fecha exacta que diera origen a la caballería ya que, al fin y al cabo, los guerreros son tan antiguos como la propia humanidad. Sí podemos encontrar ciertos hitos históricos que fueron definiendo sus características principales, como por ejemplo la vida de Judas Macabeo. Líder de la revuelta judía contra el rey de Siria y defensor del Templo de Jerusalén en el siglo II a. C., su ejemplo mostraba que se podía servir a Dios empuñando las armas, algo en principio poco compatible con el estricto pacifismo que predicaría Jesús tiempo después. La Europa de finales del primer milenio y comienzos del siguiente vivía asediada por los invasores e infieles y ya no andaba como para ir poniendo la otra mejilla, así que el papa Urbano II dio comienzo a las Cruzadas en el siglo XI, haciendo la vista gorda sobre el «no matarás» si era por una buena causa: «dejad a aquellos que han sido ladrones ser ahora soldados de Cristo, dejad a aquellos que han sido mercenarios por unas pocas monedas de plata conseguir ahora una recompensa eterna». Dicho y hecho. La llamada logró un gran eco y la dedicación a la guerra pasó a contar así con sanción religiosa que añadía gloria celestial a la terrenal, tal como Godofredo de Charny en su Libro de caballería dejó escrito: «¿Qué más puede pedir un caballero que lograr lo mismo que Judas Macabeo, el guerrero del Señor, logró: honor en este mundo y salvación en el otro?». En parecidos términos se expresaba el autor del otro manual de caballería que, junto al citado, definiría el ideal caballeresco, el Libro del Orden de Caballería de Ramón Llull. Se trata, por cierto, de uno de los primeros autores en lengua catalana y patrón de los ingenieros informáticos, ahí es nada, así que bien merece que centremos nuestra atención en él.

Libro del Orden de Caballería

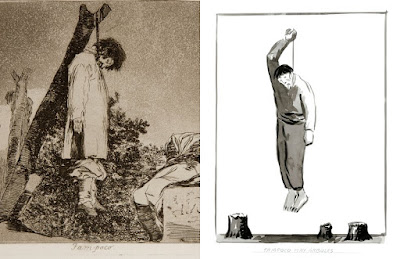

Escrito en el siglo XIII, plasma sobre el papel el código de honor caballeresco definiendo en primer lugar quién es apto y en qué consiste el oficio, el examen que habrá de superar el aspirante a ser armado como tal, la ceremonia de ingreso, el significado de cada arma, las costumbres y el honor que deberán guiar la voluntad de tan distinguido sujeto. En primer lugar el caballero es definido como uno entre mil, alguien más amable, y más sabio, más leal, más fuerte, de más noble ánimo, de mejor instrucción y de mejores costumbres que los demás ¿Reúne usted todas esas cualidades? No se preocupe, pregúnteselo a su abuela y ya verá como le dice que sí. Más complicado es disponer como cabalgadura de lo que define como la bestia más noble y que da nombre al propio oficio, pues a ver qué es un caballero sin caballo. Así mismo, también se requiere disponer de escudero, garzón y vasallos que «aren y caven y limpien de cizaña a las tierras para que den los frutos de que debe vivir el caballero y sus bestias». Respecto al oficio, consiste en primer lugar en que «por fuerza de armas, venzan y se apoderen de los infieles que cada día se afanan en destruir la Santa Iglesia». Aunque no es menos importante mantener y defender a su señor terrenal, así como mantener viudas, huérfanos y pobres. Siempre ha de buscar la justicia y defender al débil, pues «así como el hacha ha sido hecha para cortar los árboles, así el caballero tiene el oficio de destruir a los malvados». Tan elevada misión requiere un constante entrenamiento, que debe consistir en «cabalgar y moderarse; correr lanzas; concurrir con armas a torneos y justas; hacer tablas redondas; esgrimir; cazar ciervos, osos, leones».

Particularmente interesante resulta la parte en la que describe el examen que el escudero aspirante a caballero deberá superar. Afortunadamente para ellos no existían por entonces los departamentos de recursos humanos, así que las preguntas planteadas son en su mayoría bastante razonables y no provocan esa incómoda sensación de estar siendo objeto de una extraña broma, tan común hoy en las entrevistas de trabajo. En primer lugar se ha de preguntar si se ama la caballería y se siente temor de Dios, eso es básico, y a continuación se ha de comprobar que tenga un antiguo linaje, que tenga suficiente riqueza para mantenerse y así no caer en la tentación del pillaje, que tenga buenas costumbres e intenciones, que no sea demasiado joven ni demasiado viejo, que no sea «orgulloso, de poco seso, sucio en sus palabras y en sus vestidos», que no sea demasiado pequeño o demasiado gordo, que tenga buena forma aunque sin necesidad de ser guapo pues, afirma, «si fuesen precisas las bellas facciones, la elegancia del cuerpo, la rubia cabellera, o llevar espejito en la faltriquera, el hijo de un rústico o una hermosa hembra también podría armarse caballero». Y no queremos que eso pase, naturalmente.

Si se logra superar el filtro, entonces llega el solemne rito por el que se es armado caballero. Es recomendable que la fecha coincida con la de alguna otra festividad importante del año para que realce su honor. Pero antes de ese momento debe confesar todos sus pecados, pasar el día previo de ayuno, la noche en vela rezando y evitar en todo momento «escuchar a juglares que cantan o hablan de cosas descompuestas, indecencias o pecado». Por la mañana deberá oír misa y recordar los diez mandamientos y los siete sacramentos. A continuación, «el escudero se debe arrodillar ante el altar, levantando a Dios sus ojos corporales (entendemos que con los de la cara basta) y espirituales y extender sus manos a Él. El caballero le debe ceñir la espada, significando castidad y justicia. Y en significación de caridad, ha de besar al escudero y darle la mejilla, para que recuerde siempre lo que promete y el gran cargo a que se obliga, y del gran honor que el orden de caballería le proporciona». Y ya está. ¡Misión cumplida! ¿A que no era tan complicado?

Torneos y justas

En las líneas previas hemos visto de la mano de Ramón Llull los requisitos exigidos para ser un caballero, a los que añade en dicho libro una serie de consideraciones generales sobre la vida, la moral y la religión en las que ya no entraremos. Pero, debido a ese carácter tan pío, hay un tema que no aborda y seguramente habrán echado en falta, pues es aquello que prometimos al comienzo: y de ligar, ¿qué? Para ello, entre otras cosas, estaban los torneos. Así lo contaba Godofredo de Monmouth en su Historia de los reyes de Bretaña: «Los caballeros miden sus fuerzas en viriles juegos ecuestres que imitan los combates reales, mientras las damas los contemplan desde lo alto de las murallas, estimulándolos a combatir y apasionarse ellas mismas por el juego y sus protagonistas».

Pero después de haber sido armado caballero y antes de poder acudir a un torneo a lucirse, es necesario dotarse de un blasón. Él nos proporcionará honor e identidad, pues hay que tener en cuenta que un guerrero dentro de su armadura resultaba difícilmente reconocible. Cómo saber entonces si se había desempeñado con cobardía o valor —y en tal caso convertirlo en leyenda— si no portaba algún distintivo, tal como las camisetas de los jugadores en los actuales espectáculos deportivos. A ello se dedicó la disciplina conocida como heráldica. Este saber seglar llegó a sofisticarse hasta convertirse en todo un lenguaje, del que sus intérpretes eran los heraldos, encargados de dar cuenta del linaje y los méritos de cada caballero, en definitiva, de escribir la historia (por eso hoy día tantos periódicos se llaman así). Establecieron un número limitado de colores, formas geométricas y animales así como las combinaciones entre ellos que podían ser representadas en un escudo, expresando de tal manera uno u otro mensaje. Hay que tener cuidado en cuáles uno escoge o acepta de quien se los otorga, pues su significado puede ser deshonroso. Así, por ejemplo, el conde de Salisbury otorgó un emblema con tres perdices a un caballero que nombró, identificándole de esa manera como un sodomita. Los heraldos, pues, se convirtieron en figuras relevantes dentro de la corte, que además servían de mensajeros entre los caballeros y entre estos y las damas a las que intentaban seducir. Con ellos tomó forma el amor cortés.

De manera que una vez se es caballero y se porta un digno emblema, ya solo falta darse a conocer en los torneos. Pese a la oposición de la Iglesia, estos adquirieron una gran popularidad a lo largo y ancho de la cristiandad a partir del siglo XII. Se celebraban en campo abierto, a medio camino entre dos municipios, para contar con el espacio suficiente para las justas, que podían congregar a varios cientos de contendientes y muchos más espectadores, así como para los mercadillos, bailes y demás espectáculos que acompañaban al evento. En Los cuentos de Canterbury de Chaucer, podemos leer una vívida descripción en «El cuento del caballero»: «Los heraldos se retiran y suenan las trompetas y clarines. Sin más preámbulos, las lanzas se ponen en ristre con seriedad mortal para el ataque, y todos los contendientes clavan sus espuelas en los caballos. Pronto se verá quién sabe justar y cabalgar mejor. Las varas vibran al chocar contra los gruesos escudos, y alguno siente el empuje de una lanza que penetra en su costillar. Las lanzas saltan veinte pies por el aire; se desenvainan las espadas, que lanzan destellos de plata; los yelmos son heridos y destrozados; la sangre brota en forma de ríos rojos y los huesos quedan quebrados por las pesadas mazas». Parece entretenido, al menos para los espectadores. Aunque también es descorazonador lo arduo y peligroso que resultaba llamar la atención de las chicas… Si, como citábamos al comienzo, el reconocimiento de una dama era comparable al cielo, muchos, por intentar lograr el primero, fueron directos al segundo. En el torneo de Neuss de 1241, por ejemplo, se dice que murieron ochenta caballeros. Eran, al fin y al cabo, un entrenamiento para la batalla, así que por fuerza debían ser violentos, aunque hubo también una voluntad de que fueran civilizándose, introduciendo reglas de enfrentamiento y exigiendo el uso en ellos de armas rebajadas, es decir, sin punta ni filo. Si los torneos eran pequeñas batallas entre dos bandos, las justas eran duelos individuales donde lo más valorado era descabalgar al oponente, después, romper una lanza (de ahí la expresión actual) y, en tercer lugar, golpearle en el yelmo.

Ese aspecto de representación fue afianzándose con el paso del tiempo: para el siglo XV —cuando ya se aproximaba su declive por la profesionalización y el avance tecnológico de la guerra— tanto las vestimentas como las ceremonias que tenían lugar en los torneos estaban fuertemente inspiradas en las novelas y muy especialmente en lo que se conoce como Materia de Bretaña, que es el conjunto de leyendas en torno al rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. La realidad, una vez más, imita al arte. Citábamos al comienzo a Cervantes, cuando definía la iniciativa de su protagonista como «el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo». Seguramente tendría razón en considerar que no estaba en su sano juicio, pero la pretensión de don Quijote de comportarse de acuerdo a lo que había leído en los libros no era distinta de la que previamente habían seguido muchos otros. Tanto Ramón Llull como los escritores de novelas de caballerías describieron en parte una realidad, pero también estaban creándola, al ser tomados desde entonces como referencia. En palabras del medievalista Maurice Keen, la caballería era —aunque en parte y sin olvidar otros aspectos, aclara— «un sistema de formas, palabras y ceremonias que proporcionaban unos recursos gracias a los cuales las personas de noble origen podían suavizar la crueldad de la vida adornando sus actividades con el brillo de oropel tomado de una novela». Esa inclinación del Caballero de la Triste Figura por ver gigantes donde hay molinos, por mitificar la vida, en definitiva, fue propia del conjunto de la caballería y, si me apuran, de una u otra forma, también de toda la humanidad. Así que si salen ahí fuera decididos a ser caballeros andantes, sí, puede que estén locos, pero no serán los únicos.