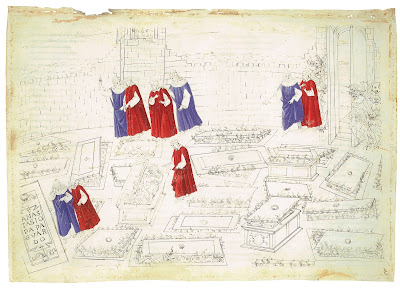

Hace poco más de un año, las imágenes de los ataúdes llegando en grandes cantidades al Palacio de Hielo de Madrid hacían inevitable el recuerdo de una de las ilustraciones que Sandro Botticelli preparó para su inacabado pero impresionante programa iconográfico de la Comedia. Lo que Dante y Virgilio ven al cruzar las murallas de la capital del infierno y entrar en el círculo sexto es una gran extensión de sepulcros, y el autor la compara con las necrópolis de Arlés y de Pula, famosas y relativamente cercanas para sus primeros lectores.

En tiempos de incertidumbre, las fotografías madrileñas parecían una performance posmoderna del juicio final, y eran, a su manera, una cita de Dante. Porque la Comedia es una obra medieval cargada de futuro. En los siete siglos que nos separan de la muerte de su autor se ha copiado, comentado, impreso, ilustrado y traducido innumerables veces, pero si hoy se publicase como novedad en una colección de narrativa, bastaría con juntar dos palabras que están à la page para asignarle la mejor estrategia promocional: autoficción y distopía. Y no faltaría quien propusiese su adaptación en formato de serie televisiva ni quien encontrase el mejor resumen de su argumento en el estribillo de un popular bolero, porque es la historia de un amor como no hay otro igual que nos hace comprender todo el bien y todo el mal.

Dante somos todos

Dante relata, como si fuese real, su exploración de una semana por los tres reinos del ultramundo, pero desde el primer verso está hablando de nosotros, porque su experiencia es también la representación de nuestro paso por la vida, una manera ejemplar de comprender nuestras servidumbres y nuestros anhelos. Avanza a paso ligero por los pecados capitales que considera más leves (los de incontinencia: lujuria, gula y pereza), después abandona ese esquema y analiza diversas formas de violencia, y en los últimos círculos del infierno se demora en la condena del engaño, que culmina en la traición, mostrando desde el primer canto hasta el último una obsesión por la avaricia (“vieja loba infame”) como causa de los peores males. El protagonista se enfrenta a las consecuencias del pecado, variadas y vistosas formas de horror en una exposición permanente de desvíos espirituales y lacras morales: el torbellino de los lujuriosos, el albañal de los lisonjeros, la gravosa hilera de los soberbios, la lluvia pertinaz que enfanga a los airados, el bosque de los suicidas, la cómica y purulenta hidropesía de los falsarios, el hielo abisal de los traidores. Pero no se trata de abstracciones intelectuales: es Francesca de Rimini la que cuenta cómo se enamoró de su cuñado, es el padre de Guido Cavalcanti quien yace entre los epicúreos y echa de menos a su hijo, es el papa Nicolás III quien confiesa su nepotismo, es Mahoma —para Dante un cismático, más que un hereje— quien se abre literalmente las carnes ante el espectador, es el trovador Bertran de Born quien pasea “con la cabeza asida por los pelos, / como un farol”, es Ulises quien arenga a sus hombres y emprende una trágica exploración en pos del conocimiento: “Pensad en vuestro origen, que no fuisteis / hechos para vivir como animales, / sino para seguir virtud y ciencia”.

En la poderosa imaginación de Dante, que prolifera en la nuestra, esos personajes siguen ahí por los siglos de los siglos, y tal vez nos esperan. Somos peregrinos como el autor, pero también cabe una posibilidad más inconfesable: que nos reconozcamos en los condenados del Infierno o en los penitentes del Purgatorio. ¿Quién no conoce a un político corrupto, a un glotón simpático, a un trepador sin escrúpulos, a un artista vanidoso, a un colega mezquino, a un mentiroso compulsivo, a un poeta afecto al poliamor? Todos tienen su espacio en los versos de Dante por haber sido como somos nosotros; están donde tienen que estar, pero su caso los singulariza y exige la atención del poeta, sensible a infinitos matices y a delicadas ambigüedades, como cuando se encuentra entre los sodomitas a su maestro Brunetto Latini y prefiere recordar con afecto su gran lección: “La eternidad que el hombre alcanzar puede”. Los libros que nos salvan de las rutinas del día —aunque sea contándonos las rutinas o las ruinas de sus personajes— forman parte de un territorio sin género en el que la verdad y la mentira no se mezclan, ni se confunden, ni se compensan, ni se alternan, ni se desafían, porque son sencillamente la misma cosa. El Purgatorio, con sus estratos incomunicados (salvo para quien, como el narrador, va progresando en su camino de perfección), puede ser la metáfora de este segundo año pandémico: los pecadores tienen que purgar sus errores durante un espacio de tiempo variable, en función de sus culpas y de la ayuda externa que puedan recibir en forma de oraciones o de relatos de casos ejemplares, y su penitencia se parece bastante a la nuestra, de duración y final imprevisibles, basada en un sacrificio personal y colectivo, pero orientada hacia la esperanza de un futuro mejor. Tampoco podemos descartar identificarnos con alguno de los personajes del Paraíso, que en realidad es una especie de abstracción, un lugar sin espacio y un tiempo sin tiempo, una sostenida hipérbole de miles de versos en la que culmina la aventura del protagonista y que podría resumirse con las palabras que, según se dice, pronunció Goethe en su lecho de muerte: “¡Luz, más luz!”. En el mediodía perfecto del empíreo, Dante va conociendo ejemplos de santidad, “chispas fugacísimas / que ante mis ojos se desvanecían”. El amor de Beatriz lo ayuda a resistir esa luz cada vez más intensa y a comprender los designios de Dios y los misterios de su creación, encerrada en un punto de claridad absoluta y figurada como un libro: “En su profundidad vi que se encierra, / cosida con amor en un volumen, / todo lo que despliega el universo”. En nuestro tiempo de realidades virtuales, en las que la ficción de Dante se mueve como pez en el agua, sigue siendo reconfortante la idea de que todo pueda encerrarse en un objeto sencillo y hermoso de menos de 1.000 páginas que nos acompañará toda la vida.

Dante para rato

En el Purgatorio, el poeta latino Estacio intenta un abrazo imposible con su admirado Virgilio, que le recuerda que ambos son espíritus: “No, hermano, que eres sombra y sombra ves”. Entre los centenares de personajes de la trama, Dante es el único ser vivo, el único que a su paso mueve las piedras o proyecta sombra, y con ello provoca la ira de los demonios, el desconcierto de los pecadores, la incomodidad de los penitentes y la curiosidad de los beatos, y en su periplo, tras las dudas iniciales, asume con responsabilidad y un punto de orgullo su condición de testimonio elegido de unos hechos extraordinarios. Es nuestro enviado al más allá y nos cuenta lo que ha visto. El propósito de Dante no fue componer la figura para la eventual contemplación de la posteridad, como en la vanidad de los retratos, sino alzar una obra memorable, suma del esfuerzo humano y del misterio, sobrehumano a su modo, de la inspiración.

Las grandes obras de lo que llamamos literatura universal son incomparables, pero casi todas pertenecen a un cierto linaje, porque perfeccionan una tradición o inician una moda. En Dante van de la mano, como en otros autores antiguos, la cultura clásica y la nueva poesía en romance que nació con los trovadores, pero la lista de sus obras en latín y en italiano está formada por una sucesión de creaciones asombrosas que son, casi sin excepción, especímenes únicos, libros singulares sin linaje (la Vida nueva, el De vulgari eloquentia, el Convivio, la Monarquía).

Confrontada con otras grandes obras, la Comedia resulta todavía más asombrosa: por la ambición de la empresa, por las circunstancias de su redacción, por la música de sus 15.000 endecasílabos, por la desazón moral de sus personajes, por la prodigiosa invención de una forma y de una estructura que crean la ilusión de la perfección, por la evocadora exactitud de sus innumerables tesoros verbales y por otras muchas razones que nos ayudan a entender la incansable dedicación de los filólogos y, lo que es más importante, su gran poder de sugestión sobre los mejores creadores de cualquier disciplina.

Y eso, que es una evidencia histórica válida para cualquier letra del alfabeto (Barceló, Blake, Boccaccio…), también es cosa de nuestro presente. Mientras escribo estas líneas, el joven pintor Jordi Díaz Alamà trabaja en un ambicioso programa pictórico del Infierno; hace unos meses, el bailaor Andrés Marín proyectaba un gran espectáculo basado en la Comedia e interrumpido por la pandemia, y el pasado 10 de mayo el compositor Mauricio Sotelo estrenó en el auditorio del Museo Reina Sofía una intensa pieza de “flamenco espectral” en la que algunos versos de mi traducción sonaron en la voz prodigiosa de Arcángel.

Son formas asequibles y modernas de sentirse en el paraíso, y siempre nos quedará la más elemental: leer a Dante, porque la Comedia es una novela en verso, un poema que nos habla del saber y del vivir, de la vida mortal y de la vida eterna, a través de una ficción autobiográfica que pretendía alcanzar —y lo ha acabado consiguiendo— dimensión ecuménica. Es la fábula ideal para dar un sentido grandioso a nuestras pequeñas vidas, una cartografía del más allá tan imaginaria como eficaz, porque traza el mejor mapa antiguo de un territorio invariable: la condición humana.