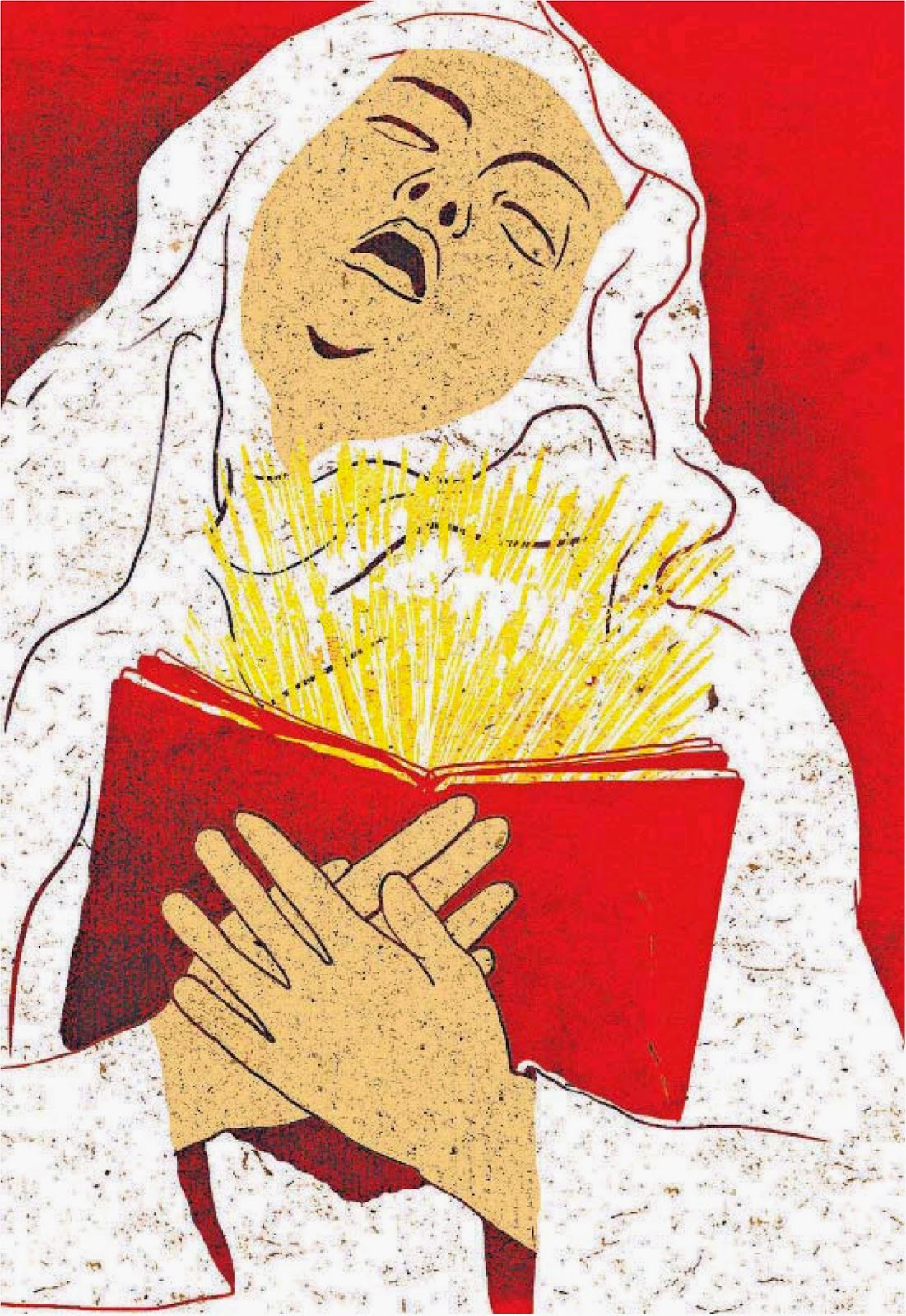

Santa Teresa”, escribe Cioran, “era una esposa de la canción, un corazón traspasado, el misterio del solitario, de una pasión divina imparcial, la misma fuerza, lo mismo... Todo su tambaleo en un trance de éxtasis es la esposa del Cantar que deambula y no encuentra, es todo el embebecimiento sabroso, es la esposa de la canción que ha logrado su propósito, o que ha sido secuestrada por sorpresa”. Una esposa en busca de su amado, que sigue su rastro en la oscuridad, que se adentra con él donde nadie puede verles.

El Dios en el que cree Santa Teresa no es una entidad abstracta, como el dios de las grandes religiones, sino que tiene una dimensión humana. No solo habla con él sino que llega a describirlo físicamente: habla de su cuerpo, de sus gestos, del color de sus ojos. Habla de él como la esposa del Cantar lo hace de su amado. Y, como la esposa, también ella busca un lugar escondido y secreto, donde recibirle, pues todo ese mundo de visiones, arrobamientos y gozos inefables, ese mundo de hermosos desatinos de los que ella da cuenta en sus escritos solo habla del cuerpo transfigurado por el amor.

Los pasajes en que nos cuenta sus raptos no tienen nada en común con los delirios de un psicótico. Un delirio es un sueño que no se puede compartir, que solo le pertenece al que lo tiene, que no cabe abandonar. Y los delirios de Santa Teresa lejos de apartarla del mundo la hacen soñar con una comunidad de iguales, una comunidad de mujeres. En realidad, tan pronto se encuentra con Dios corre a reunirse con sus monjas para contárselo. Y como prueba de ello ahí está el Libro de la vida, que es sin duda uno de los libros más extraordinarios, inclasificables y deleitosos que se han escrito en nuestra lengua. Una Sherezade celeste es lo que Santa Teresa soñaba ser.

Santa Teresa no se limita a hablar con Dios sino que lo ve, y se ve atravesada por él. Este es el famoso pasaje en que Santa Teresa describe uno de esos encuentros: “Vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal... No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan... Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas: al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento... Los días que duraba esto andaba como embobada, no quisiera ver ni hablar, sino abrasarme con mi pena, que para mí era mayor gloria, que cuantas hayan tomado lo criado”.

Se trata de un rapto consentido, la escena de una amante arrebatada en la noche por el ser que ama. Estamos en el reino de la adoración, y adorar algo es abandonar el reino del yo, del sujeto, y desaparecer en esa noche de la que hablan las canciones de alba. Los amantes, en esas canciones, no quieren que la noche termine, no quieren que amanezca porque eso supone encontrarse con aquellos que eran antes de conocerse. “El cuerpo del amor se vuelve transparente”, escribe José Ángel Valente en uno de sus poemas. Y añade: “No busca el alba, no amanece el cantor”. Es de ese espacio sustraído a la identidad, a la razón, al alba, de lo que habla Santa Teresa en sus trances.

“La poesía”, escribió Lorca, “no quiere adeptos sino amantes. Pone ramas de zarzamoras y erizos de cristal para que se hieran por su amor las manos que la buscan”. Santa Teresa es una de esas amantes, por eso sufre constantes trastornos y llega a enfermar una y otra vez en ese camino de perfección. Se ha hablado de crisis epilépticas, de problemas histéricos, de trastornos derivados de unas fiebres reumáticas mal curadas y de otras dolencias reales o imaginarias. Pero su cuerpo es el cuerpo de todos los seres heridos de los cuentos.

Los cuerpos heridos por la pena o el desprecio de los demás, que no fue sino lo que ella misma tuvo que sufrir a causa del origen judío de su familia y de su condicion de mujer. Es la ley de los cuentos, que nada esté completo, por eso su mundo está poblado de seres y lugares rotos. Seres a los que les faltan los brazos, que no pueden ver o andar, que viven presos en torres que nadie visita, que han perdido la voz o que tienen que realizar las tareas más complicadas o visitar los reinos más extraños.

Santa Teresa siempre cumple con esas tareas y regresa de esos reinos. Como el trapecista, vuela a lo alto, pero sabe que tiene que descender, ocuparse de sus monjas, de su escritura, de sus compromisos con el mundo y con su propia fe. Por eso quiere reformar el Carmelo, para hacer frente a esos compromisos. Para ella, un convento es un lugar donde vivir. De ahí su humor, la ironía que desprenden sus escritos. La ironía transforma el templo en una casa.

“No era grande, sino pequeño”, escribe del ángel que la visita. Ese ángel es una metáfora preciosa del amor, porque el amor, como el juego de los niños, es el reino de lo pequeño. La celda en que escribía Santa Teresa era un lugar diminuto. Escribía sentada en el suelo, poniendo el papel sobre el duro jergón, ya que apenas había espacio para más. Es curioso señalar a este respecto la importancia que tienen los diminutivos en el Libro de la vida. Se ha hablado de su valor afectivo, y de cómo esa forma gramatical expresa el estado de pobreza espiritual del alma que empieza su camino de perfección, pero su verdadero significado es otro.

“Casa de trece pobrecillas, unos trabajillos envueltos en mil contentos, una triste pastorcilla, estas maripositas de las noches...”, todos esos diminutivos son su manera de mantenerse en ese reino de lo pequeño esencial. Lo pequeño es el símbolo de lo que está en el umbral, lo abierto a otras formas de realidad, al lugar donde viven los deseos. Su mundo es el mundo de graciosa afectividad de los villancicos y las canciones populares.

Pero ¿no es la escritura también una forma de hacerse pequeña, de desaparecer en ese silencio que es su sola razón de existir? Santa Teresa no escribe porque se lo hayan pedido sus superiores, pues de ser así ¿cómo sus palabras tendrían esa gracia, estarían tan llenas de deseo? Escribir para ella es relacionarse con lo que desconoce. La búsqueda de un interlocutor providencial que le haga decir lo que no sabe explicar; la espera, en suma, de la gracia. Una respuesta a preguntas que no nos habíamos hecho, eso es la gracia para ella. Tal es el misterio de Santa Teresa, y lo que hace que cinco siglos después de su nacimiento podamos seguir leyéndola con gozo: transforma la religión en poesía. Porque religión y poesía no siempre son lo mismo (y esta es la desgracia de las religiones). La religión nos ofrece respuestas; la poesía nos enseña a amar las preguntas aun sabiendo que no pueden ser contestadas.